気象・海洋の書籍紹介

富士山測候所物語 気象ブックス012

志崎大策 著

明治時代以降、過酷な自然環境で続けられている富士山頂での気象観測。命をかけた人々の熱意と富士山測候所の全歴史を熱く伝える物語。

【まえがき】より

標高三七七六?、日本一高い山といえば富士山、この山頂に測候所があるのは誰でもご存じのことと思う。富士山頂では天気の良い日に関東の平野から房総、相模灘、伊豆半島、さらに御前崎の西方まで見えることもまれではない。雲を下に見るのは普通のことである。雷の中に入ることはあるが、雷を下に聞くことはあまりない。遠くに聞くときはある。雨と雪は横から風と共に吹き上がってくる。八月に雪が降る。気象は激……

台風と闘った観測船 気象ブックス013

饒村 曜 著

日本の台風災害の軽減に多大な貢献をした定点観測船の活躍を中心に描く。苛酷な環境下の興味深いエピソードや貴重な資料を交えて綴る。

【まえがき】より

一九一二年(明治四五年)四月一〇日に北西大西洋で起こったタイタニック号の海難は、一四九〇名が亡くなったことが強調して語られている。しかし、全員が死亡していたかもしれないところを、積んでいた最新機器の無線通信機によって、七一一名が救助されている。このため、無線通信機を積む船が増え、船で観測したデータをすばやく気象台等に送り、逆に気象台等から危険な状態にあう可能性があるかどうかの情報をす……

雨の科学−雲をつかむ話− 気象ブックス015

武田喬男 著

気象の身近な関心事「雨と雲」の教養書。雨粒から地球規模までさまざまな空間スケールで雨をとらえ、自然環境に大切な現象の仕組を学ぶ。

【まえがき】より

雲が空をふわふわと漂いながら、その形を様々に変えていく様を見て、日本では昔から、物事が漠然としてとらえどころがないことの例えとして、「雲をつかむような話」と言ってきました。また、青空が見えていた空に黒い雲が現れ、見る間に空一面を覆うようになり、激しい雨が降ってくることもあり、変化が激しいことを、「雲となり、雨となる」と言ってきました。

雨は日常見慣れた現象です。そして、お天気雨と……

海洋教育史 【改訂版】

中谷三男 著

明治から現代に至る各練習船教育機関の生い立ちや入試概況・教育内容・練習船の変遷等を豊富な資料で紹介。大学再編等海事教育界の動向や各校の練習船・実習船の写真をつぶさにとり入れ、一層の充実を図った。

偏西風の気象学 気象ブックス016

田中 博 著

本書は、日本の気候に大きな影響を及ぼす偏西風をテーマに、その背景に潜む大気大循環の全体像や、異常気象発生のメカニズムを解き明かしたものです。著者は筑波大学での教養課程の講義と、専門の研究の経験を活かして、偏西風研究の最先端をわかりやすく紹介しています。

[toc]

【はじめに】

偏西風とは、地球を取り巻くように恒常的に吹き続ける西風のことである。世界の大都市の多くは温帯気候にあり、温和で四季の移り変わりが明瞭な地域にある。この温帯で恒常的に吹く風は偏西風である。温帯は、夏には温暖な亜熱帯気団に覆われ、冬には冷涼な寒帯気団……

気象のことば 科学のこころ 気象ブックス017

廣田 勇 著

気象学を含む自然科学を人類文化の一形態としてとらえ、その歴史と考え方を古今東西の言葉を手がかりに考察したユニークな科学随筆集。

【まえがき】より

なにごとによらず、自分の目で物事を見つめそれについて様々な思いを巡らせるのは本当に楽しいことである。或いはいろいろな本を読んだり他人の話を聞いたりして、自分が今までに知らなかった世界に触れるのも知的好奇心を大いに満足させてくれる。そしてさらに、このように時間をかけて貯えてきた数多くの知識や経験を、もう一度自分の好みに合った方法で組み立て直してみると、そこにはこころ豊かな新しい世界が……

高潮の研究−その実例とメカニズム−

宮崎正衛 著

台風来襲時に大きな被害をもたらしてきた高潮。その予測は困難な点も多く、現在もなお脅威である。本書は日本沿岸・世界各地で発生した主な高潮を取り上げ、基礎から理論・予報手段まで解説する。

【内容】

台風に伴って発生することの多い高潮は、潮汐や台風の動きによっては予想を超えた被害をもたらすこともあり、依然として脅威な自然災害のひとつです。

本書は高潮の定義や基礎を実例とともにわかりやすく解説し、高潮の理論、予報・シミュレーション手段について概説したものです。実例として取り上げている高潮は過去100年に起きた顕著なもので、日本では約20例、……

気象の遠近法−グローバル循環の見かた− 気象ブックス001

廣田 勇 著

日々の天気を運んでくる地球をめぐる大きな風。その美しい姿の奥にひそむ大自然の摂理。日常見なれた天気天候をグローバルな視点に立った遠近法で見なおす楽しみを、プロ野球や文学美術などの身近なたとえ話から始めてやさしく語りかける新しい気象観。

【目次】

序 章 遠近法の楽しみ

一 野球の見かた

二 パースペクティヴということ

三 さまざまな気象の見かた

四 気象の遠近法

第一章 大気のグローバル循環

一 グローバルということ

二 グローバル循環

三 大航海時代

四 ハレーの風系図

五 ハレー……

黄砂の科学 気象ブックス018

甲斐憲次 著

毎年のように黄砂が頻発し話題となっています。これは中国内陸部のタクラマカン砂漠や黄土高原などから舞い上がった砂ぼこりが、上空の風に乗って日本に飛来するものです。黄砂の移動の様子は、衛星写真などからも把握され、関心を呼んでいます。

日本では車や洗濯物が汚れる程度の被害ですが、発生源に近い中国や韓国では雪のように降り積もり、交通、農業、健康などへの被害が甚大で、黄砂は気象災害としてとらえられているといいます。

黄砂の発生には中国内陸部の砂漠化が深く関わっているとのことです。また,本書によると,近年の黄砂被害の大規模化は過放牧,過耕……

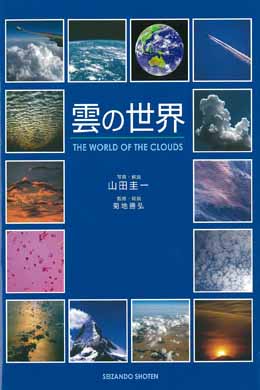

雲の世界−THE WORLD OF THE CLOUDS−

山田圭一 写真・解説/菊地勝弘 監修・総説

季節や気象条件によって変化する多種多様な表情を地上・空撮・衛星写真等、様々な角度から260枚もの写真に収めた1冊。

目次

1.雲の世界は千差万別

はじめに

雲の発生

雲の分類-十種雲級-

雲を規定するパラメーター

雲形と雲粒の形状

雲と気候変動

2.雲の分類

巻雲

巻積雲

巻層雲

高積雲

高層雲

乱層雲

層積雲

層雲

積雲

積乱雲

3.雲の組み合わせ

積雲と層積雲

巻雲と積雲

積雲と高層雲

巻雲と積雲

高層雲,層積雲と積雲

巻雲……