成山堂書店の書籍紹介

魚のウロコのはなし ベルソーブックス027

吉冨友恭 著

ウロコを調べる!食べる!利用する!薄いウロコだって、奥が深い。一読すれば思わず目から鱗の、

今までにない「ウロコの専門書」がついに完成!

【はじめに】より

「鱗」と聞くと、みなさんは何を想像するだろう。魚の料理で鱗を取るのに苦労したこと、魚を食べて歯の隙間に鱗が挟まったこと、他にも、鯉のぼりの模様を思い浮かべる人もいるのでは・・・。筆者には魚屋の大きなまな板や床についた鱗が洗い流されていく光景が目に浮かぶ。幼少の頃に親しんだ大阪の黒門市場で毎日のように見ていたせいかもしれない。

鱗は多くの人にとって身近なもののはず。水産大……

空港と鉄道−アクセスの向上を目ざして− 交通ブックス115

佐藤芳彦 著

都市部から離れた位置にある空港とそのアクセスを担う鉄道。従来競争関係にあった両者の協調を内外の多くの事例を紹介し解説する。

【まえがき】より

情報化社会になればなるほど、人と物の移動が活発になる。それは量的拡大のみならず国境を越えた面的拡大を伴っており、新幹線に代表される高速鉄道やジャンボジェット機のような新技術の発達により加速された。しかし、それらは空港と空港の間、都市と都市の間のみの効率的な輸送体系をつくる上では有効であったが、空港と都市との連絡に関しては課題が多い。

一方、航空機と鉄道は長い間競争関係にあった。鉄道が馬……

船舶からの大気汚染防止関係法令及び関係条約

海上貨物輸送論

久保雅義 編著 斎藤勝彦・水井真治・淺木健司・笹 健児 共著

輸送中の貨物損傷をいかに抑えるかは、物流が発生してから今日に至るまで続く古くて新しい課題でです。

これまで、さまざまな知識の集積や施設・設備の充実などによって基本的には改善されている方向にあり、「名人芸」を必要とする場面も少なくなっています。

その一方で、国際物流が活発化し、様々なレベルの船員・荷役関係者が混在する昨今、海上貨物輸送に関する基礎教育の重要性が改めて見直されつつあります。

本書は、海上輸送の歴史的役割から、荷役設備、損傷実態、コンテナの概要、動揺、船体強度などの基礎知識について図表を多く用いてわかりやすく解説したも……

曳船とその使用法 【2訂版】

山縣侠一 著

大型船の港内操船から、外洋での曳船作業にも触れた新しい解説書。大型船船長や船渠長を対象とし、曳船の種類、性能、配置法等を説明。

【はしがき】より

船舶が急速に巨大化され、海上の船舶交通量が日増しに多くなってきている今日、一定の面積しか確保できない港湾では、相対的に操船水域はますます窮屈になってきている。こういう状態の中で大型船を安全に操船するためには、どうしても曳船の助けを借りる必要があり、操船者は、今まで以上に曳船を自らの手足のように使用する必要に迫られている。この傾向は、将来も変わることはないであろう。したがって、これか……

ロボット工学概論 【改訂版】

中川栄一・伊藤雅則 共著

ロボット工学の基礎となる技術を具体的な事例を用いてわかりやすく解説。構成図や写真なども多数掲載。最新ロボット技術を取入れた。

【まえがき】より

ロボットは、20世紀を迎え、動力源やセンサー、コンピュータ、ソフトウェア、材料など周辺技術の画期的な進歩を背景として、人間に代わって仕事をする機械を持ちたいという人類の有史以来の夢を実現すべく、研究開発が行われてきた。それは、可能なレベルから実用化を図るという方式を採り、まず、人間の肩関節から先の構造を模擬したマニピュレータが実用化され、製造業における生産の合理化を実現した。そのため、マニ……

気がついたら水中考古学者

水中考古学者 井上たかひこ 著

海に潜り難破船や海底都市を探す海の冒険家が、幾多の困難を乗り越え水中考古学者になるまでの航路を描く。人生を応援してくれる一冊。

【はじめに】より

どうせ一度は死ぬのであれば

青春とはいったいなんだろう?人生とはいったいなんだろう?人が生きるってなんだろう?人間の本当の幸せとはいったいなんだろう?自分はなんのためにこの世に生まれてきたんだろう?紆余曲折という言葉があるが、大半の人が自分がいかに生きるべきかについて自問自答し、心のなかでもがき苦しんでいるにちがいない。その答えがすぐにでもわかったら、どんなにか楽なことだろう。

人間は一度……

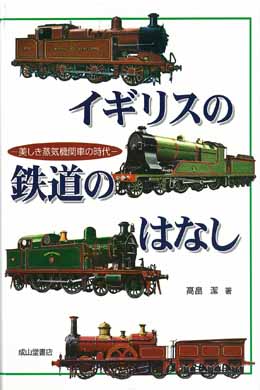

イギリスの鉄道のはなし−美しき蒸気機関車の時代−

?畠 潔 著

「機関車の芸術品」と讃えられたイギリスの鉄道。

カラフルで美しく、速い蒸気機関車とその周りで生まれたエピソードが満載の一冊。

【目次】

プロローグ

第1章 駅のはじまり

(1)マンチェスター・リヴァプール・ロード駅

(2)ダーリントン・ノース・ロード駅

第2章 北への競争

(1)プロローグ

(2)第1回競争 ロンドンからエジンバラへ1888年

(3)第2回競争 ロンドンからアバディーンへ1895年

第3章 ゲージ戦争

(1)43年振りの再開

(2)ブロード・ゲージ(広軌)

……

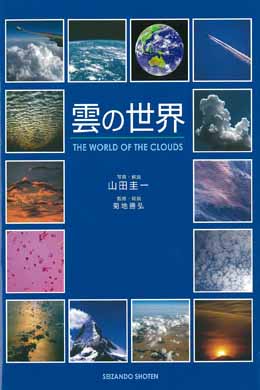

雲の世界−THE WORLD OF THE CLOUDS−

山田圭一 写真・解説/菊地勝弘 監修・総説

季節や気象条件によって変化する多種多様な表情を地上・空撮・衛星写真等、様々な角度から260枚もの写真に収めた1冊。

目次

1.雲の世界は千差万別

はじめに

雲の発生

雲の分類-十種雲級-

雲を規定するパラメーター

雲形と雲粒の形状

雲と気候変動

2.雲の分類

巻雲

巻積雲

巻層雲

高積雲

高層雲

乱層雲

層積雲

層雲

積雲

積乱雲

3.雲の組み合わせ

積雲と層積雲

巻雲と積雲

積雲と高層雲

巻雲と積雲

高層雲,層積雲と積雲

巻雲……

ヤマセと冷害−東北稲作のあゆみ− 気象ブックス010

卜藏建治 著

ヤマセ地帯で安定した「米作り」は可能なのだろうか?冷害の歴史や対策を検証し、ヤマセを活用した冷害のない農業の可能性を探る。

【はじめに】より

江戸時代は寒冷な気候期(小氷期)といわれ、地球全体が今日より二?三℃低温で、冷夏の規模も大きく冷害が頻発し、年間で数十万人の餓死者があった。その後の近代的な国家体制のもとでは、大和神話に基づく国粋主義が隆盛を極め「米作り」が日本人の天分とされた。気候条件による適地適作を論ずるよりも土地があれば先ず「米作り」が精神論として求められ、冷害の危険地帯である北日本へ稲作は拡大の一途を辿る。戦後……