趣味・実用の書籍紹介

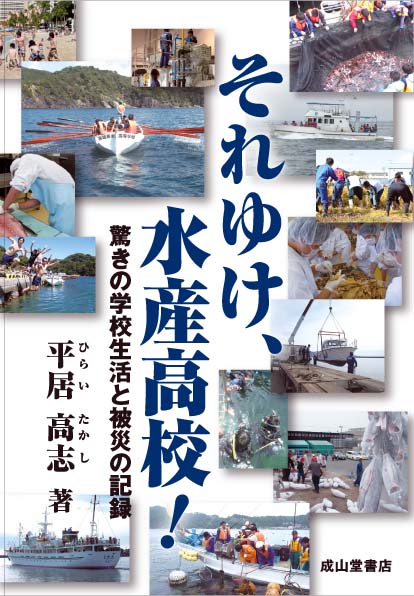

それゆけ、水産高校!−驚きの学校生活と被災の記録−

平居高志 著

水産にかかわった事のない普通の国語教師が、新たに着任した水産高校での生活を写真と文章で綴ったも内容。もともとは、自身が着任当時(平成22年)からスタートした、ブログ「水産高校だより」がベースになっている。独特な授業内容や施設、純朴な生徒や熱意ある教員との接触など、水産高校のもつ魅力が描かれている。題材は、著者の好奇心のままに選ばれているものの、観察と記述には自身の興味と学校や生徒への愛着が素直に描かれている。本書を読めば、あまり知られていない水産高校の魅力を知ることができる。付録として「東日本大震災 被災の記録」を掲載している。

……

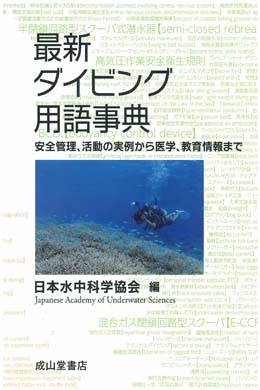

最新ダイビング用語事典−安全管理、活動の実例から医学、教育情報まで−

日本水中科学協会 編

ダイビングによる水中活動のすべてがわかる。

読む事典としてのダイビング用語集の決定版!

スポーツダイバー、学校、研究機関などで科学研究、調査のためのダイビングを行うサイエンス・ダイバー、

水中調査、水中作業を行うプロダイバーに向けて、すべてのダイビング活動の場で安全な活動ができるように

、実際に役立つ用語集の決定版です。事典として、参考書として、また講習のテキストとして最適です。

また、附としてダイビングに関わる団体、学校などについての情報を掲載しています。

ダイビング・水中活動に関わる知識を用語集の形で、安全確保、医……

南極探検船「開南丸」 野村直吉船長航海記

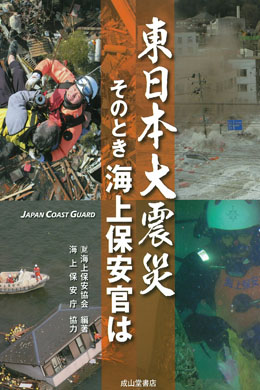

東日本大震災 そのとき海上保安官は

(財)海上保安協会 編著/海上保安庁 協力

【東日本大震災対応10ヵ月の記録】

昨年3月11日の大震災発生から今年1月11日までの10ヵ月に海上保安庁が投入した巡視船艇は1万1634隻、航空機3628機、特殊救難隊員1256人、機動救難士826人、機動防除隊は410人(いずれも延べ人数)。

漂流船艇や孤立家屋などから救助したのは360人(ヘリコプターによる吊り上げ279人、巡視艇など81人)。行方不明者捜索では391遺体を揚収。うち潜水捜索にには延べ5266人の潜水士などを投入、延べ936回(891ヵ所)で潜水し50体を揚収した。漂流船は506隻を発見して生存者の有無を確認……

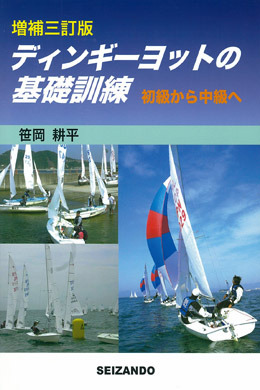

増補三訂版 ディンギーヨットの基礎訓練−初級から中級へ−

笹岡耕平 著

ヨットの基本であるディンギーヨットの入門書。服装や各部の名称等からレースに至るまで、著者独自のテクニックも交えて図解。

著者からこの本を読まれる方へ(「はしがき」より)

この本は昭和62年1月に成山堂書店から刊行された「ビギナーのヨット教室テキスト」を発展させて、1997年に改組された国際セイリング連盟(ISAF)による国際セイリング競技規則の大改訂に準拠したものですが、それ以後ISAFによるルールの見直しや修正が、オリンピックに対応して4年毎に行われるようになりましたので、今回は2009〜2012年に適用される規則に沿うよ……

宇高連絡船 紫雲丸はなぜ沈んだか

萩原幹生 著

死者168名。多くの幼い命を奪った紫雲丸沈没事故。濃霧の中での“謎の左転”,衝突。その事件の真相に(元)宇高連絡船船長が迫る。

【はしがき】より

昭和30年5月11日、午前6時56分、風のない平穏な瀬戸内海の高松沖で世界海難史上まれにみる大事故が発生した。国鉄宇高連絡船の客貨船「紫雲丸」と同貨物船「第三宇高丸」が衝突し、紫雲丸が沈没するという事故でそれは濃霧のいたずらというにはあまりにも大きな犠牲を伴うものであった。

その前年の9月に函館港外で台風15号によって洞爺丸他四隻が沈み空前の犠牲者1155名を出した。その審判の結審も出ない……

海のパイロット物語

中之薗郁夫 著

港に出入りする船を安全に離着岸させるパイロット(水先人)。操船技術から外国船船長との交流まで、その仕事の全てを分かりやすく紹介。

【まえがき】より

パイロットといえば、大方の人は飛行機の操縦士を思い出されるであろうが、本来「水先案内人」のことで、こちらが元祖である。法的には「水先人」という呼称であるが馴染みにくく、海事関係や港関係の人達は、もっぱら「パイロット」と言っている。

世界中の港屋海峡にはパイロットがおり、船が港湾や海峡、内海など航海危険の多い水域を航行するときは、安全のため、その水域の事情や船の操縦に精通したパイロットを乗……

観光船 讃岐丸物語−元宇高連絡船の航跡−

萩原幹生 著

宇高連絡船航路廃止後、唯一観光船として残された。乗船時のエピソードから船内教育、連絡船のその後など船長ならではの視点で綴った航海記。

【目次】

転落事故

パイロット

船員の家族への手紙

制服の威力

小豆島の伊予丸・阿波丸を訪ねて

連絡船を愛した人からの手紙への返事

岸壁の移転

台風

連絡船記念碑

天女との出会い

鬼の船長

訓練

大三島紀行

上司と部下(息子への書簡)

安全航海

ある朝

阿波丸賛歌

不安と葛藤

参加することに意義がある

終焉……

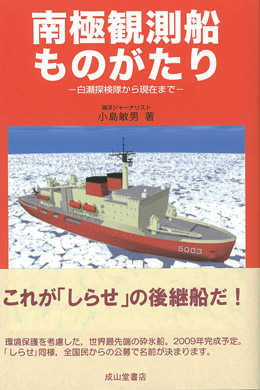

南極観測船ものがたり−白瀬探検隊から現在まで−

小島敏男 著

わが国の南極観測は、1911〜12年の白瀬探検隊を端緒として、第二次世界大戦後は1956年からほぼ継続的に観測が行われています。オゾンホールの観測や、隕石調査など世界的に注目される研究や報告がなされていますが、これらは人員・物資を滞りなく供給できる船があってはじめて成り立つもので、南極観測船は“影の主役”であると言えます。

本書は、南極観測を支える南極観測船にスポットを当て、白瀬探検隊時代の「開南丸」から「宗谷」「ふじ」「しらせ」まで各船の誕生の経緯から、南氷洋での苦難の航海,救出劇などをまとめたものです。一般に、白瀬隊や「宗谷」……

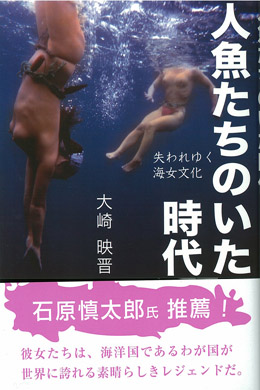

人魚たちのいた時代−失われゆく海女文化−

大崎映晋 著

石原慎太郎氏 推薦!

「彼女たちは、海洋国であるわが国が世界に誇れる素晴らしきレジェンドだ」

人魚(海女)たちの幻想的な美しさ、逞しさを、美しい海を背景に軽妙な文章で綴る。その神秘的で独特な風俗と生活を見事に描いた力作。

【序】より

海なし県といわれる群馬県に生まれて、小さい頃に聞かされた海の話は、幼い私の頭の中に、しっかりとした位置を占めるようになっていた。その頃、その海という見たこともない夢の世界は、ふとしたことで、自分の思うようにならなかったときとか、悲しみに打ちひしがれ、どっか遠いところでも行ってしまいたい、と思ったときなど……