タグ「交通ブックス」 一覧

列車ダイヤと運行管理(2訂版) 交通ブックス116

鉄道会社の輸送のプロの教科書にもなり得るとともに、「鉄道」に興味をお持ちの方々の入門書としても最適です!

部門の連携を図り、鉄道運行を支える列車ダイヤ。ダイヤ作成には、需要予測、列車計画の諸条件や仕組みなどへの理解が必要です。日々の運行のためにダイヤはどのように構築されているのか?ダイヤ作りと運行管理の実際がわかる1冊です。

◆以下の情報を盛り込んだ2訂版!◆

・上野東京ライン、北陸新幹線、北海道新幹線開業のダイヤ改正まで対応した2訂版

・執筆はJR東日本運輸車両部所属の方たち

・列車を自国と位置で表し、安全・正確な輸送を支えるダイヤのすべてを豊富なデータと図版写真で解説

【2訂版によせて】より

平成23(2011)年、我々にとって忘れることのできない東日本大震災が発生した。新幹線をはじめとして、多くの路線が長期間の運休を余儀なくされることとなった。

こうした状況……

自動改札のひみつ 【改訂版】 交通ブックス114

誰もが一度は使ったことがある自動改札。自動改札機は一体どんな仕組みになっているのでしょうか?そんな疑問を自動改札のプロがわかりやすく解説します。最新のSuica、ICOCAカードなど乗車券と駅の業務のひみつをこっそりお教えします。

【発刊に寄せて】

21世紀の幕開けである2001年11月よりJR東日本で導入したICカードSuica(スイカ)は、瞬く間に普及し、今では自動改札機のカチカチの音も「ピッ」という音に変わってきた。使い勝手も格段に向上している。

日常生活の中で誰もが利用したことがあり、誰もが知っているこの自動改札機…。いったい、その仕組みはどうなっているのか?と疑問を抱く人は多いと思う。

日本に自動改札機が本格的に登場してから約30年経つが、この間、自動改札機に関する図書は残念ながら皆無である。

本書は、自動改札機に関心を抱く人々に幅広く、分かりやすく解説することを……

空港と鉄道−アクセスの向上を目ざして− 交通ブックス115

都市部から離れた位置にある空港とそのアクセスを担う鉄道。従来競争関係にあった両者の協調を内外の多くの事例を紹介し解説する。

【まえがき】より

情報化社会になればなるほど、人と物の移動が活発になる。それは量的拡大のみならず国境を越えた面的拡大を伴っており、新幹線に代表される高速鉄道やジャンボジェット機のような新技術の発達により加速された。しかし、それらは空港と空港の間、都市と都市の間のみの効率的な輸送体系をつくる上では有効であったが、空港と都市との連絡に関しては課題が多い。

一方、航空機と鉄道は長い間競争関係にあった。鉄道が馬車や船舶にとって代わって、陸上交通の主役となったように、鉄道側から見れば、航空機は競争相手であり、相互に協力することは考え難かった。そのため、空港と近隣の都市間に鉄道を建設することはあっても、中長距離の都市間輸送のために空港と鉄道を結ぶという発想は生まれ難かっ……

世界の通勤電車ガイド

世界主要都市の鉄道・路面電車等の運営形態、利用方法、歴史、車両について総合的に紹介する。豊富な図や写真を用いわかりやすく解説。

【目次】第1章 都市と鉄道

1.1 世界の通勤電車概観

1.2 交通需要と交通機関

1.3 路面電車

1.4 地下鉄

1.5 近郊鉄道

1.6 その他軌道系交通機関

1.7 運賃とコスト

第2章 ロンドン

2.1 概要

2.2 運賃システム

2.3 路線と列車運行

2.4 歴史

2.5 車両

こぼれ話(1)−ホームのアナウンス

第3章 パリ

3.1 概要

3.2 運賃システム

3.3 路線と列車運行

3.4 地下鉄の歴史

3.5 近郊鉄道の歴史

3.6 車両

こぼれ話(2)−地下鉄の香水

第4章 ベルリン

4.1 概要

4.2 運賃システム

……

電気鉄道概論 【改訂増補版】

鉄道に関する法体系から、線路の規格・構造やブレーキ・保安装置等の車両に関する技術まで運転に必要な基礎知識を解説。

【目次】

第1章 鉄道に関する法体系

1・1 鉄道の施設・設備と運転に関する法体系

1・1・1 法律の読み方、考え方

1・1・2 施設・設備と運転に関する法律

1・2 鉄道事業法の改正及び今後の鉄道技術行政

1・2・1 鉄道事業法の改正

1・2・2 今後の鉄道技術行政

1・2・3 認定事業者制度

1・3 鉄道事業者の監督

1・3・1 鉄道事業の安全確保に関する制度

1・3・2 鉄道運転事故等の報告及び事業改善命令

1・3・3 保安監査制度

1・3・4 事故調査等の充実

第2章 線路一般

2・1 施工基面幅・軌道中心間隔

2・1・1 施工基面幅

2・1・2 軌道中心間隔

2・……

関西の鉄道史−蒸気車から電車まで−

世界鉄道探検記−ユーラシア大陸をゆく−

世界での鉄道乗車記を現地の雰囲気や技術的な視点など様々なエピソードを交えユニークに紹介する。「世界の車窓から」製作者との対談も掲載。

【まえがきー鉄道旅行の勧めー】より

外国の鉄道に対する技術協力や技術的助言(コンサルティング)、また鉄道調査を職業としている関係で、世界各地の鉄道に乗車する機会が多いので単に仕事で滞在するだけと違い、鉄道を通してその国(地域)の自然や社会・文化の状況がわかってきます。

では、なぜ自動車や飛行機ではなく鉄道かといいますと、

1.鉄道には庶民列車や高速列車・豪華列車まであり、その国(地域)のいろいろな階層の人々が利用するので、その縮図を見ることができます。どちらかというと、庶民列車の方が面白く、その例として、タイのローカル列車があります。窓から入ってくる自然の風を受けながら、タイの人たちの車内での様子や沿線駅での物売りを見ているだけで、生活の実態がわ……

英国鉄道完乗への挑戦

完乗めざして11年、ビールと路線図を手に乗りまくる。その距離28,500キロ。人とのふれ合い、素晴らしい風景、魅力溢れる鉄道旅行記。

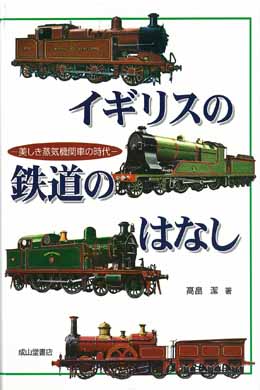

イギリスの鉄道のはなし−美しき蒸気機関車の時代−

「機関車の芸術品」と讃えられたイギリスの鉄道。

カラフルで美しく、速い蒸気機関車とその周りで生まれたエピソードが満載の一冊。

【目次】

プロローグ

第1章 駅のはじまり

(1)マンチェスター・リヴァプール・ロード駅

(2)ダーリントン・ノース・ロード駅

第2章 北への競争

(1)プロローグ

(2)第1回競争 ロンドンからエジンバラへ1888年

(3)第2回競争 ロンドンからアバディーンへ1895年

第3章 ゲージ戦争

(1)43年振りの再開

(2)ブロード・ゲージ(広軌)

(3)天才ブルーネル

(4)ブロード・ゲージの展開とゲージ戦争

(5)意外な結末

(6)タニエル・グーチの「マスター・ピース」

(7)ブロード・ゲージの衰退と廃止

第4章 美しい機関車の色

(1)機関車はどんな色だったのか

……